ふくらはぎの筋トレ、意味がないと思っていませんか? 実は正しく鍛えると、全身の血流や代謝の促進に加えて、むくみの解消や美脚効果、ダイエット効果などを期待できます。スポーツパフォーマンスの向上を目指す場合も、非常に重要です。

本記事では、ふくらはぎの重要性や、ダンベルなどを使った目的別の鍛え方、日常に取り入れやすいトレーニングメニューなどを紹介します。

ケガを防ぐポイントや、栄養・休養の考え方もまとめているので、安全かつ効率的に鍛えたい方はぜひ参考にしてください。

目次

ふくらはぎは「第二の心臓」

ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれます*1。その理由は、下半身の血流に深く関わっているためです。ふくらはぎの筋肉は、かかとを上げ下げしたり歩いたりするたびに、収縮と弛緩を繰り返します。その影響で、下半身の血管がポンプのように圧迫されるため(筋ポンプ作用)、静脈を流れる血液が力強く心臓に押し戻されます。

下半身の筋ポンプ作用が衰えると、血行不良による冷えやむくみ、さらにはエコノミークラス症候群のような健康被害を引き起こしかねません。健康維持のためにも、ふくらはぎのトレーニングは重要なアプローチになります。

鍛えるべき理由

ここからは、ふくらはぎを鍛える効果やメリットについて解説します。ふくらはぎの筋肉構造

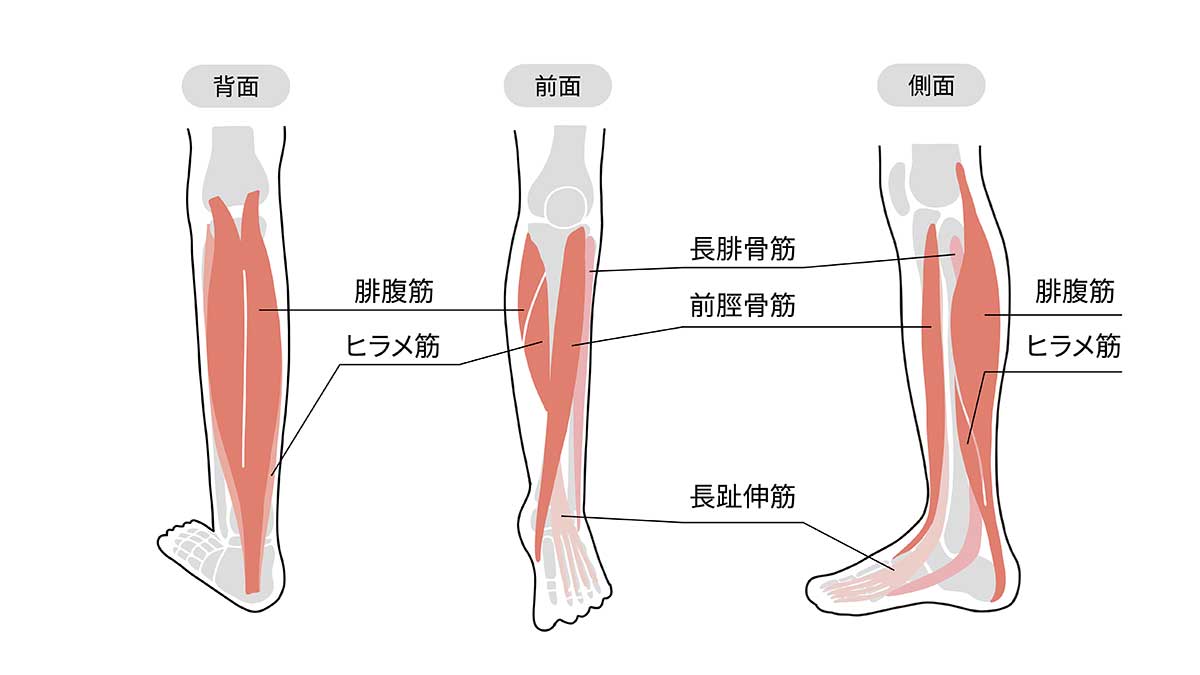

大きく分類すると、ふくらはぎの筋肉は「腓腹筋(ひふくきん)」と「ヒラメ筋」に分けられます。

ふくらはぎの表層にある腓腹筋*2は、膝を伸ばした状態でかかとを上げるとき(つま先立ちする)に動く筋肉です。瞬発的な力を発揮する「速筋*3」の割合が多く、ジャンプやダッシュといったパワフルな動きに影響します。

一方で、腓腹筋の深層にあるヒラメ筋は、アキレス腱へとつながる平たい筋肉です。主に、膝を曲げた状態でかかとを上げる際に働きます。

ヒラメ筋は「遅筋*4」の割合が多いため、姿勢の維持や長時間立ち続けるなどの持久力に影響します。また、前述の筋ポンプ作用においても、ヒラメ筋は中心的な役割を担う筋肉です。

鍛えるメリット

ふくらはぎを鍛えるメリットは、以下のとおりです。- 血流が促進され、むくみ防止や冷え性改善につながる

- 日々の消費カロリーが増えて、痩せ体質に近づける

- 姿勢が改善され、身体のふらつきが減る

- 足首がキュっと引き締まり、美しく力強い下半身になる

ふくらはぎを鍛えると、筋ポンプ作用の活性化による健康増進のほか、日々の運動も楽になることが期待できます。特に「姿勢筋」とも呼ばれることもあるヒラメ筋のトレーニングは、転倒予防のアプローチとしても有効です。

また、適度に鍛えられた腓腹筋は、美しく力強いシルエットを作り出します。脚全体を長く見せる効果も期待できるため「鍛えると脚が太くなりそう……」などと過度に不安視する必要はありません。

目的別のトレーニングプログラム

ふくらはぎの筋トレは、目的に合わせてトレーニングのメニューを選ぶことが大切です。

美脚・むくみ解消向け

美脚やむくみ解消を目指す方は、筋肉を過度に大きくせず、しなやかに引き締めることを意識しましょう。ヒラメ筋への刺激を意識し、低負荷・高回数のトレーニングを繰り返すアプローチが有効です。おすすめの種目は以下のとおりです。

自重カーフレイズ

壁などに手をつき、かかとをゆっくりと上げ下げします。下ろすときに3秒かけるなど、ネガティブ動作を意識すると効果が高まります。シーテッド・カーフレイズ

椅子に座り、膝の上に重り(辞書や水の入ったペットボトルなど)を乗せた状態でかかとを上げ下げします。膝を曲げることで、ヒラメ筋を集中的に鍛えられます。つま先歩き

背筋を伸ばし、かかとをできるだけ高く上げた状態で歩き回ります。場所を選ばないため、自宅での「ながら運動」に向いています。トレーニングの回数については「15~20回×3セット」「週3~5回」を目安にしましょう。体力に余裕がある場合は、毎日取り組んでも問題ありません。

ポイントは、呼吸を止めずにリズミカルに行うことです。効果を高めたい方は可動域全体を使い、かかとを最大限に上げて、床につくギリギリまでゆっくりと下ろしましょう。

筋肥大・アスリート向け

たくましい脚や、スポーツのパフォーマンス向上を目指す場合は、腓腹筋に負荷をかけるアプローチが必要です。高負荷・低回数のトレーニングで、筋肉に成長のシグナルを送り込みます。実際の種目については、以下を参考にしてみましょう。

ダンベル・カーフレイズ

両手にダンベルを持ち、立った状態でカーフレイズを行います。台などの段差につま先を乗せると可動域が広がり、より強い刺激を与えられます。ジャンプスクワット

スクワットのボトムポジションから、爆発的にジャンプする種目です。着地からすばやく次のジャンプに移り、腓腹筋の瞬発力を鍛えます。マシン・カーフレイズ

スタンディング・カーフレイズやレッグプレスマシンなど、専用マシンを使ったカーフレイズもおすすめです。高重量を安全に扱えるため、効率的に筋肥大を狙えます。トレーニングの回数は「8〜12回×3~4セット」を目安にし、週2〜3回の頻度で続けましょう。徐々に重量や回数を増やすと、効率的にふくらはぎを鍛えられます。

健康維持・シニア向け

健康維持を目的とする場合は、安全性への意識が重要です。基本的には身体が安定する種目を選び、血流改善とバランス能力の強化に焦点を当てましょう。実際の種目については、以下のメニューがおすすめです。

椅子カーフレイズ

椅子の背もたれや壁にしっかりと手をつき、身体を安定させます。そのままの体勢から、かかとの上げ下げを繰り返しましょう。かかとの上げ下げ運動(トゥレイズ&カーフレイズ)

椅子に座ったまま、「つま先を上げる」「かかとを上げる」という動作を交互に繰り返します。すねの筋肉(前脛骨筋)とふくらはぎを同時に鍛えられ、転倒予防にも効果的です。トレーニング回数は「10〜15回×2セット」から始めて、慣れてきたら徐々に増やしましょう。体調が良ければ、毎日取り組んでも構いません。

意識したいポイントは、椅子や壁などの安定した支えを使い、転倒のリスクを完全になくすことです。焦らずに、ご自身のペースでゆっくりと行いましょう。

日常生活でできる、ふくらはぎ筋トレ

トレーニングの時間が確保できない方に向けて、ここからは手軽に取り組めるふくらはぎの筋トレを紹介します。通勤・通学中に

通勤・通学途中でふくらはぎを鍛えたい方は、エスカレーターやエレベーターを避け、階段を積極的に使いましょう。例えば「つま先を意識する」「一段飛ばしで上る」などの工夫をすると、カーフレイズと同様の効果が期待できます。また、電車やバスを待つわずかな時間に、かかとを少しだけ浮かせてキープしたり、ゆっくりと上げ下げしたりするだけでも、効果的なトレーニングになります。

オフィスワーク中に

デスクワークが中心のオフィスワーカーは、長時間座りっぱなしになるため、血行不良を招きかねません。筋ポンプ作用を促すために、1時間ごとに足首を上下に30回ほど動かしてみましょう。座ったままの運動でも、むくみやだるさを予防できます。トレーニング用のゴムバンドを足先に引っ掛けて、手前に引く運動も、周囲に気付かれずに行える手軽なトレーニングです。

立ち仕事中に

立ち仕事が中心の人は、立ち止まったときにカーフレイズを行いましょう。1セットあたり数回でも、コツコツ積み重ねると大きな差になることがあります。また、休憩時間にはアキレス腱を伸ばすなど、緊張しがちなふくらはぎをリラックスさせましょう。

習慣化のコツ

日常に取り入れたトレーニングも、継続しなければ意味がありません。無理なく習慣化できるように、以下のような工夫も取り入れてみてください。- スマートフォンのタイマーやリマインダー機能を使う

- カレンダーやノートに、トレーニングした日を記録する

- 専用アプリでトレーニングの記録をつける

行動のきっかけを作り、日々の努力が見える化されると、筋トレのモチベーションを維持しやすくなります。

ケガ予防と正しいやり方

ふくらはぎの筋トレは、肉離れなどのケガにつながる可能性もあります。安全なトレーニングのために、よくあるトラブルや予防法も押さえておきましょう。

よくあるトラブル

ふくらはぎの筋トレでは、次のようなトラブルが起こりがちですふくらはぎがつる

筋肉の疲労や冷え、水分・ミネラル不足などが主な原因です。筋肉痛が強い

普段使わない筋肉を刺激した後や、高強度のトレーニング後には自然な反応です。ただし、日常生活に支障が出るほどの痛みは、オーバートレーニングのサインかもしれません。アキレス腱炎・肉離れ

ウォーミングアップ不足や過度な負荷、間違ったフォームなどが主な原因です。上記のトラブルが起こると、質の高いトレーニングを続けることが難しくなります。

ケガを防ぐためのポイント

ふくらはぎのケガを防ぐには、運動前後のウォームアップやクールダウン、正しいフォームを意識することが重要です。ここでは、ケガを防ぐ3つのポイントを紹介します。運動前のウォームアップ

トレーニングの前には足首を回したり、アキレス腱を軽く伸ばしたりして、筋肉と関節を温めましょう。その場足踏みや軽いジョギングも、有効なウォームアップです。運動後のクールダウンとストレッチ

トレーニングが終わったら、使った筋肉を静的ストレッチでほぐしましょう。30秒ほどかけてゆっくり伸ばすと、筋肉の緊張がほぐれて回復が促進されます。正しいフォームを守る

「膝をピンと伸ばしきらない」「反動を使わない」「可動域全体をゆっくりと使う」など、基本姿勢を守ることが大切です。各種目で正しいフォームを習得し、関節や腱への過剰な負担を防ぎましょう。セルフチェックリスト

筋トレの安全性と効果を高めるには、ほかにも意識したいポイントがあります。以下では、トレーニング中のチェックリストをまとめました。- かかとを最大限まで上げ、床につくギリギリまで下ろせているか?

- 動作中に、体が前後にブレていないか?(体幹が安定しているか)

- ふくらはぎ以外の部分(足の裏や膝など)に、痛みや違和感はないか?

一人でフォームを確認する場合は、スマートフォンの撮影機能や鏡を活用しましょう。

効果を最大化する栄養・休養

ふくらはぎの筋トレ効果は、食事や休養の取り方によっても変わります。栄養

トレーニング後の筋肉を成長させるには、十分な栄養補給が欠かせません。最も重要な栄養素は、筋肉の材料になるタンパク質です。トレーニングが終わったら、肉や魚、大豆製品、乳製品などを意識して摂りましょう。また、エネルギー生成を助けるマグネシウム*5を摂取すると、疲労回復の効果が期待できます。特に筋肉が痙攣しやすい人は、ナッツ類や海藻、玄米などを食事に取り入れてみてください。

下半身がむくみやすい人には、余分な塩分(ナトリウム)の排出を助けるカリウムがおすすめです。例えば、バナナやアボカド、ほうれん草、海藻類を積極的に摂ると、むくみを改善しやすくなります。

筋トレ中の食事については、以下の記事でも分かりやすく解説しています。

筋トレは食事が命?タイミングや目的別の食事メニューを徹底解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

水分補給

体内の水分が不足すると、血液がドロドロになり、血流が悪化しかねません。筋ポンプ作用を助けるためにも、こまめな水分補給は非常に重要です。水分不足は、筋肉の痙攣(つること)の直接的な原因にもなります。睡眠

筋肉の修復と成長を促す「成長ホルモン*6」は、深く眠っている最初の1.5〜2時間ごろに多く分泌されます。また、筋トレ期間中には体を休ませる必要があるため、最低でも7時間以上の睡眠を確保しましょう。睡眠の悩みを抱えている方には、以下の記事がおすすめです。不眠タイプ別の対処法をチェックし、すっきりと眠れる環境を整えましょう。

眠れない時の対処法は?タイプ別の不眠対策、どうしても眠れない夜の過ごし方も - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

リカバリー

トレーニングで疲労した筋肉は、その日のうちにケアをすることが理想です。運動後のストレッチはもちろん、手で軽くマッサージをしたり、フォームローラーを使ってふくらはぎ全体をほぐしたりしましょう。丁寧にケアをすると血流が改善し、翌日の筋肉痛が和らぎます。筋肉痛がなかなか解消されない方は、以下の記事を参考にしてみてください。

筋肉痛のとき筋トレしてもいい?痛みの程度別の対処法と回復法を解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

よくあるQ&A

ここからは、ふくらはぎの筋トレに関してよくある質問に回答します。Q1:ふくらはぎを鍛えると脚が太くなるって本当?

目的次第でコントロール可能です。例えば、筋肥大を目的とした高負荷・低回数のトレーニングを続けると、太くてたくましい脚に近づきます。一方で低負荷・高回数のトレーニングは、余分な脂肪やむくみを解消する効果ができるため、スッキリと引き締まった脚を目指せます。

Q2:筋トレは毎日やってもいいの?

負荷によります。自重で行うカーフレイズや、ストレッチ系の軽い運動であれば、血行促進のために毎日行っても問題ありません。しかし、ダンベルを持つなどの高負荷なトレーニングでは、筋肉を回復させる時間を設けましょう。基本的には、48〜72時間の休養をはさむ方法がおすすめです。

Q3:筋トレの効果が出るのはどれくらい?

効果の感じ方には個人差があります。早ければ1カ月程度で、「むくみが解消された」「疲れにくくなった」といった機能的な変化を実感できることもあります。ただし、見た目の変化(脚のシルエットや太さなど)を目標にする場合は、最低でも3カ月以上の継続が必要になると考えておきましょう。

O脚やX脚でも大丈夫?

基本的なカーフレイズは問題ありませんが、フォームには注意が必要です。O脚は脚の外側、X脚は内側に体重が乗りやすい傾向があるため、足裏全体で均等に地面を押す意識を持ちましょう。痛みが伴う場合は自己判断で行わず、医師やトレーナーなどの専門家に相談してください。

まずは小さなトレーニングから始めよう

ふくらはぎの筋力トレーニングは、地味な運動に見えるかもしれませんが、健康や美容、日々のパフォーマンスに恩恵をもたらしてくれます。重要なのは、自分の目的(美脚なのか、筋肥大なのか、健康維持なのか)を明確にし、それに合った正しい方法で、安全に「継続する」ことです。この記事を参考に、日常生活の中に小さなトレーニングを取り入れ、適切な栄養と休養を組み合わせれば、着実に効果を実感できるはずです。まずは今日、歯磨きをしながらのかかと上げから、新しい一歩を始めてみませんか。

編集:はてな編集部

編集協力:株式会社YOSCA

下記の記事でも、筋トレのヒントを紹介しています。

👉筋トレのジムメニュー、初心者でも続けられる週1〜3日のトレーニング内容。全身を効率よく鍛えよう - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

ジムに「週3日」通うことを前提とした初心者でも運動を続けるコツや、1週間のおすすめメニューをまとめています。忙しい方のために「週1〜2日」通う場合のポイントも。

👉朝の筋トレの効果やメリットは?時間の使い方や朝ごはんメニューを紹介 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

朝に筋トレを効果的に行うコツについて解説しています。ライフスタイル別の実践法や、朝ごはんの選び方も。

👉体幹トレーニング、初心者にも効果的なメニューは?痩せたい人にも有効?自宅で続けられる方法を紹介 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

姿勢改善や腰痛予防、ボディラインの引き締めなどの効果が期待できる「体幹トレーニング」について、自宅でもできる効果的な方法や目的別のおすすめメニューなどを紹介しています。

さらに詳しい筋トレの情報は、下記のページからもどうぞ。

筋トレ カテゴリーの記事一覧 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

筋トレなどの運動習慣をつけることは、日々の生活習慣を見直し、健康な生活を送る上で重要なポイントです。

近年、自分の健康状態を見える化できるサービスが登場しています。自身の現在の運動習慣について把握し改善をしていく上では、こうしたテクノロジーを取り入れてみるのも一つの方法です。

👉フォーネスライフ株式会社 - フォーネスライフ株式会社フォーネスライフが提供する疾病リスク予測サービス「フォーネスビジュアス」は、体力を可視化する「心肺持久力」や食事量と運動量の手がかりになる「安静時代謝量」など、従来とは異なる形で体の状態を把握することができるサービスです。

さらには将来の疾病リスクを可視化し、専門資格を持つコンシェルジュから生活習慣に関するアドバイスが受けられます。運動をはじめ、自分に合った食事や睡眠習慣などについても、専門的な視点から知ることができます。

※フォーネスビジュアス検査は、医療機関の医師を通じて提供します。

*1:参考:千葉県医師会「第二の心臓” 足に気配りを! ~下肢静脈瘤~」[PDF]

*2:参考:日本ストレッチング協会「腓腹筋(ひふくきん)の起始と停止と作用」

*6:参考:島根県 りびえーる「『元気』のための基礎知識」[PDF]