ハムストリングスの筋トレは、太ももの裏にある、歩いたり階段を上ったりなどの日常的な動作を支える筋肉を鍛えます。スポーツでも重要な役割を担っており、鍛えることで下半身の引き締め効果が期待できます。

一方で鍛えることが難しい部位の代表格ともいわれます。自己流でトレーニングをすると、腰や膝を痛めかねません。

本記事では、自重やダンベルなどを取り入れた、ハムストリングスを効果的に鍛える14のメニューを紹介します。ケガにつながるNGフォーム、自宅とジムの使い分けや、休養の取り方もまとめているので、効果的なトレーニングを知りたい方はぜひ参考にしてください。

目次

基礎知識と鍛えるメリット

ハムストリングスは単一の筋肉ではなく、太ももの裏にある3つの筋肉(大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋)の総称です。- 大腿二頭筋(だいたいにとうきん):太ももの後ろ側にある筋肉

- 半腱様筋(はんけんようきん):大腿二頭筋の内側にある筋肉

- 半膜様筋(はんまくようきん):半腱様筋の内側にある筋肉

ハムストリングス*1は、膝を曲げる動作(膝関節の屈曲)や、脚を後方に蹴り出す動作(股関節の伸展)をするための筋肉群です。それぞれの筋肉が連携することで、下半身の基本的な動きを生み出します。

日常生活では、歩行やランニング、立ち上がり、お辞儀など多くの動作に関わります。ハムストリングスの筋力が低下すると、骨盤の後傾や猫背、慢性的な腰痛の原因になりかねません。

一方で、鍛える効果としては骨盤の安定や姿勢の改善、スポーツパフォーマンスの向上、ケガの予防などがあります。ヒップアップの効果も期待できるため、美容目的の人にもハムストリングスのトレーニングはおすすめです。

目的別の筋トレ戦略

ハムストリングスの筋トレメニューは、目的に合わせて選ぶことが大切です。鍛える筋肉を意識したアプローチにすることで、理想のボディラインや身体能力が手に入りやすくなります。ここでは3つの目的に分けて、トレーニング戦略やおすすめの種目を紹介します。

筋肥大やボリュームアップを目指す場合

力強いシルエットを目指している場合は、筋肉に強い負荷がかかるメニューを選びましょう。筋繊維を物理的に太くするアプローチにより、太ももの裏に厚みと丸みのある筋肉が作られます。

しっかりとボリュームを作りたい方には、高重量を扱う「低回数高負荷」のトレーニングがおすすめです。1セットあたり「6~12回が限界」と感じる重量を設定し、1~2分のセット間休憩を挟みながら、全3セットのメニューをこなしましょう。

おすすめの種目は以下のとおりです。

- デッドリフト

- 床からバーベルを持ち上げる全身運動です

- 背中やお尻、脚などを中心に、さまざまな筋肉を一度に鍛えられます

- ルーマニアンデッドリフト

- 脚をあまり曲げずにお尻を突き出し、その姿勢からバーベルを持ち上げる運動です

- 通常のデッドリフトとは違い、ハムストリングスとお尻の筋肉群が集中的に鍛えられます

- レッグカール

- 専用のマシンなどを使い、膝を軸として脚を曲げるトレーニングです

- 正しいフォームで行うと、ハムストリングスをピンポイントで鍛えられます

いずれのトレーニングも、腰を丸めずに背筋をまっすぐ保ち、ゆっくりとストレッチを効かせることがポイントです。

引き締め・美脚・美尻を目指す場合

美しいボディラインを目指す場合は「中負荷・中回数」のトレーニングが有効です。筋肉の持久力を高め、しなやかなハリを生み出すことで、脚やヒップのラインが引き締まります。負荷の目安は、1セットあたり「12~15回」を丁寧にこなせる重量です。以下の種目を参考にしながら、全3セットのメニューをこなしましょう。

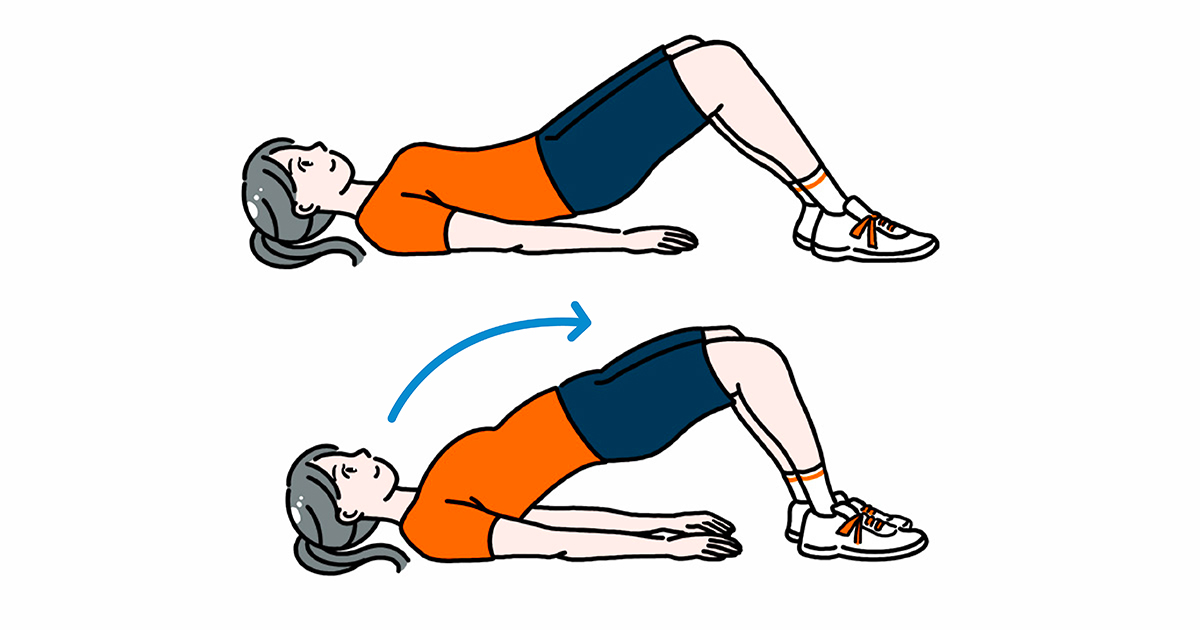

- ヒップリフト

- 仰向けで膝を立てた姿勢から、お尻を持ち上げる運動です

- 主に、お尻と体幹を引き締める効果が期待できます

- ブルガリアンスクワット

- 後方に台を置き、片側の脚を乗せてスクワットをするトレーニングです

- お尻や太ももを集中的に鍛えながら、身体のバランス感覚も養えます

- ヒップスラスト

- 背中をベンチにつけて、バーベルを股関節に乗せた状態でお尻を上げる運動です

- お尻の筋肉を効果的に鍛えられます

実際のトレーニングでは、動作の最終地点で2秒ほど静止し、お尻と太ももの裏を「キュッ」と意識的に収縮させましょう。このポイントを意識すると、ボディラインの引き締め効果が上がります。

スポーツのパフォーマンス向上を目指す場合

身体能力を向上したい場合は、スピードを意識したトレーニングや、関節の可動域を広げる運動が有効です。以下のような種目に取り組むと、爆発的なパワーを発揮する能力が上がります。- ジャンプスクワット

- スクワットの姿勢から、真上に高くジャンプする運動です

- 脚の瞬発力をアップする効果が期待できます

- ノルディックハムカール

- 足首を固定し、膝立ちで身体をゆっくりと前に倒す運動です

これらのトレーニングを続けると、下半身全体の瞬発力がアップします。肉離れの予防にもつながるため、急なストップや方向転換が多いスポーツをしている人にもおすすめです。

初心者から始める場合

本格的な筋トレ経験がない初心者は、負荷が軽い運動を選びましょう。フォームが崩れるとケガにつながるため、いきなり高重量のトレーニングは危険です。最初の2~4週間は、器具を一切使わない自重種目(ヒップリフトやブルガリアンスクワットなど)から始めます。筋肉を疲労させることよりも「ハムストリングスが使われている」という感覚を意識してください。

ハムストリングスの動きを感じられるようになったら、ダンベルやチューブなどの器具を使い、無理のない範囲で負荷を上げてみましょう。

NGフォームは? ケガの予防法も解説

ハムストリングスはデリケートな部位なので、適度な負荷かつ正しいフォームで鍛えないと、肉離れなどのケガにつながります。特にデッドリフトで背中が丸まったり、ヒップリフトで腰を反らし過ぎたりすると、大きなケガにつながりかねません。トレーニングの努力を無駄にしないためにも、以下の対策を徹底しましょう。

対策1:ダイナミックストレッチで可動域を広げる(トレーニング前)

筋肉が冷え固まった状態でトレーニングを始めると、大きなケガにつながります。まずは、脚を前後に大きく振る「レッグスイング」や、股関節を内外に回す運動でウォーミングアップをしましょう。筋肉を温めて関節の可動域を広げておくと、ケガの予防になります。

対策2:鏡で「背中の丸まり」と「膝の向き」を確認する(トレーニング中)

トレーニング中は、鏡でフォームを常にチェックする習慣をつけてください。「背中が一直線になっているか」「膝がつま先と同じ方向を向いているか」を確認すると、正しいフォームを覚えやすくなります。全身鏡がない場合は、スマートフォンなどでトレーニングを撮影し、後から確認する方法でも構いません。

対策3:使った筋肉をケアする(トレーニング後)

トレーニングで酷使した筋肉は、硬まって収縮した状態になりがちです。筋肉の柔軟性を回復するために、トレーニング後は十分にケアしましょう。具体的には、スタティックストレッチ(静的ストレッチ)で30秒ほど筋肉を伸ばしたり、フォームローラーで筋膜をほぐしたりする方法があります。

「自宅・ジム」「器具なし・器具あり」の使い分け方

効果的なトレーニングを続けるには、自身の環境に合ったメニューを選ぶことが大切です。以下ではトレーニング環境による違いや、それぞれの環境に合ったメニューを紹介します。自宅での器具を使わないメニュー

自宅を使うメリットは「好きな時間にトレーニングができること」です。いつでも手軽に始められるように、まずは器具なしの基本種目をマスターしましょう。- ヒップリフト

- 仰向けの状態から膝を90度に曲げて、かかとで床を押すようにお尻を持ち上げる種目です

- お尻とハムストリングスの収縮を意識すると、トレーニングの効果が高まります。

- スプリットスクワット

- 脚を前後に大きく開いた姿勢から、腰を真下に落とす種目です

- 前に出した脚のお尻から、ハムストリングスにかけてのストレッチを意識しましょう

器具なしの自重トレーニングでも、動作を遅くしたり回数を増やしたりすると、十分にハムストリングスを鍛えられます。

自宅トレーニングの器具ありメニュー

ダンベルやチューブなどの器具があると、自宅トレーニングの幅は格段に広がります。ご自身に合った器具を用意したら、下記の種目に挑戦してみましょう。- ルーマニアンデッドリフト

- 背筋を伸ばしたまま、股関節を支点にしてお辞儀をするように上体を前に倒します

- ハムストリングスが強く伸びる位置まで、ゆっくりとダンベルを下ろしましょう

- チューブレッグカール

- うつ伏せの状態になり、柱などにチューブを固定して足首にセットします

- かかとをお尻に近付けるように膝を曲げると、ハムストリングスを効果的に鍛えられます

自重トレーニングとは違い、器具ありのメニューでは負荷を細かく調整できます。自身の成長に合わせて、少しずつ負荷を上げてみましょう。

ジムでの本格的なメニュー

専用のマシンがそろったジムでは、安全に高重量のトレーニングをこなせます。ハムストリングスを集中的に鍛えたい方は、下記の種目に挑戦してみましょう。- レッグカール(レッグカールマシン)

- レッグカールマシンは、ハムストリングス以外の部分を固定できる器具です

- フォームが乱れにくいため、初心者でもハムストリングスを集中的に鍛えられます

- ルーマニアンデッドリフト(スミスマシン)

- スミスマシンは、バーベルの軌道を固定するための器具です

- フリーウェイトよりも安全性がアップするため、ルーマニアンデッドリフトなどの高重量なメニューに挑戦しやすくなります

自宅でのトレーニングに限界を感じたら、ジムの活用を検討してみてください。

ハムストリングスの強化には「栄養・回復」が必須

日々のトレーニングは、筋肉を成長させるための「きっかけ」に過ぎません。実際に筋肉が強化されるのは、トレーニング後の栄養補給と回復の時間です。ハムストリングスを効率的に鍛えたい人は、以下のポイントも意識してトレーニングの計画を立てましょう。

栄養の重要性

筋肉を作る上で最も重要な栄養素はタンパク質です。トレーニング後にタンパク質を摂取すると、ダメージを受けた筋繊維が修復され、より太く強い筋肉が作られます。タンパク質を摂取するタイミングは諸説ありますが、栄養摂取も習慣化する必要があるため、基本的には「トレーニング後すぐ」を基準にするとよいでしょう。吸収が速いプロテインドリンクや、鶏むね肉、卵などを活用して、適量のタンパク質を摂取してください。

筋トレと食事の関係性については、下記の記事でも詳しく解説しています。

筋トレは食事が命?タイミングや目的別の食事メニューを徹底解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

回復の重要性

トレーニングでダメージを受けた筋肉は休養中に修復し、以前よりも少しだけ強い状態になります。この現象は「超回復」と呼ばれており、ハムストリングスのような大きな筋肉は、超回復に48〜72時間ほどかかるとされています。そのため、毎日同じ部位を鍛えるのではなく、基本的には週1~2日の休養日を設けてください。また、筋肉の修復・成長を促す成長ホルモンは睡眠中に多く分泌されるため、質の高い睡眠(1日7時間以上)を確保することもポイントです。

「トレーニング後に眠れない」などの悩みを抱えている方は、下記の記事もチェックしてみてください。

眠れない時の対処法は?タイプ別の不眠対策、どうしても眠れない夜の過ごし方も - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

初心者~中級者向けのトレーニングプラン例

ここからは、ハムストリングスを鍛えたい初心者~中級者に向けて、1週間のトレーニングプランをまとめました。あくまで一例なので、自身の体力やライフスタイルに合わせて調整してください。初心者用のトレーニングプラン

ヒップリフト、ブルガリアンスクワット、バックランジを各3セットずつこなします。週2回のトレーニングを基本として、まずは正しいフォームの習得と習慣化を目指しましょう。中級者用のトレーニングプラン

初心者用のプランに慣れたら、部位を分割して強度を高めます。デッドリフトとヒップスラストを各3セットこなし、補助的に3セットのレッグカールを追加しましょう。週3回を目安にし、無理のない範囲で続けてみてください。トレーニング当日は、エネルギー源となる炭水化物をしっかりと摂取します。休養日は筋肉を修復するために、タンパク質中心の食事を心がけましょう。総摂取カロリーを抑えるメニューにすることで、効率的に身体作りを進められます。

焦らず、栄養と回復も意識して着実に鍛えよう

ハムストリングスは、太ももの裏を支えるだけの筋肉ではありません。美しいボディラインや正しい姿勢の維持、さらには全身の運動能力にまで影響する「身体の土台」です。効率よく鍛えるには、正しいフォームを習得し、目的に合った種目を選ぶ必要があります。十分な栄養と回復も組み合わせて、ご自身に合ったトレーニングの計画を立てましょう。

大切なポイントは、正しい知識をベースに継続することです。見た目がなかなか変化しなくても、焦ってトレーニングをする必要はありません。まずは自宅でできるヒップリフトなどから始めて、目的への第一歩を踏み出してみてください。

編集:はてな編集部

編集協力:株式会社YOSCA

イラスト:caco

下記の記事でも、筋トレのヒントを紹介しています。

👉有酸素運動と筋トレの順番はどちらが先?初心者・中高年・忙しい人のライフスタイル別メニュー - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

運動初心者や30代以上の女性、中高年層などに向けて、自身に合った「有酸素運動と筋トレ」メニューの考え方と無理なく続ける始め方をまとめています。

👉筋肉痛のとき筋トレしてもいい?痛みの程度別の対処法と回復法を解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

こちらの記事では、筋肉痛が起こる仕組みやタイプ別の対処法、部位別のトレーニングスケジュール、超回復を意識した効果的な回復方法などについて紹介しています。

👉プランクの効果的なやり方とは。正しい姿勢で何秒耐えたらOK?個人のレベル別にトレーナーが解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

手軽にできる体幹トレーニング「プランク」について、初心者でも安全なやり方、最大限の効果を得るコツ、習慣化するための方法などを紹介しています。

さらに詳しい筋トレの情報は、下記のページからもどうぞ。

筋トレ カテゴリーの記事一覧 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

*1:参考:医療法人社団 西宮回生病院「【動画解説】ハムストリングス(腰痛/膝痛/肉離れの予防)」