「プランク」は手軽にできる体幹トレーニングとして注目を集めています。

特別な器具が不要で、自宅でも簡単に始められます。姿勢改善や腰痛予防、ぽっこりお腹の解消といった効果が期待されており、1日数分程度から始められるため、仕事などで忙しい方にも向いています。

本記事では、初心者でも安全なやり方に加えて、最大限の効果を得るコツや、習慣化するための方法を紹介します。参考にしながら、自身に合った習慣を始めましょう。

プランクとは?

プランクとは、うつ伏せの状態から身体を持ち上げ、頭からかかとまでを一直線にした状態で板のように固定する体幹トレーニングです。主に腹筋群(腹直筋、腹斜筋、腹横筋)、背筋群(脊柱起立筋など)、お尻の筋肉(大臀筋)といった、体の中心部にある筋肉に負荷をかけられます*1。プランクによって体幹が強化されると、体の軸を安定させることができます。具体的には、日常生活での動作がスムーズになったり、運動時のパフォーマンスが向上したりする効果が期待できるでしょう。内臓を正しい位置に保持する助けにもなるため、ぽっこりお腹が気になる方にも向いています。

さまざまな効果を期待できることから、筋トレ初心者からプロのアスリートまで多くの方がトレーニングに取り入れています*2。

正しいやり方とフォーム

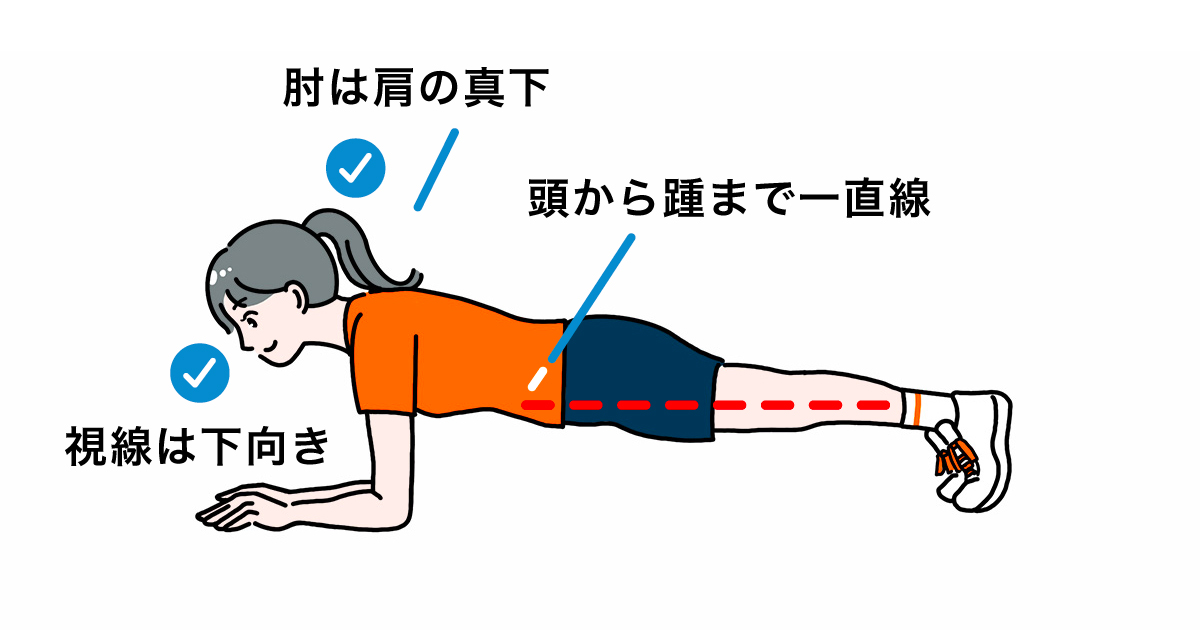

ケガを予防しつつプランクの効果を最大化するには、正しいフォームを覚える必要があります。まずは、以下の手順でフォームを確認しましょう。

<プランクの基本フォーム>

- 1:スタートポジション:うつ伏せになり、両肘を肩の真下に置く

- 2:体を持ち上げる:肘とつま先で体を支え、お腹に力を入れながら腰を持ち上げる

- 3:姿勢をキープ:頭からかかとまでが一直線になるように意識し、姿勢を保つ

姿勢をチェックする際には、以下のポイントを意識してください。

- 1.耳、肩、腰、膝、くるぶしを一直線に並べる(頭からかかとまで一直線)

- 2.お腹にしっかりと力を入れて、腰の位置を保つ(腰を反らない・落とさない)

- 3.肘の角度は90度を目安にして、肩の真下に来るように位置を調整する

- 4.頭の下がり過ぎを防ぐために、目線を床または少し前に向ける

- 5.力が入り過ぎないように、ゆっくりと自然に呼吸する(呼吸を止めない)

さらに、効果が下がる姿勢まで覚えておくと、正しいフォームを身に付けやすくなります。以下では、初心者がやりがちなNG例と修正方法をまとめました。

【NG例①】お尻が落ちたり上がり過ぎたりしている

対策:腹筋とお尻に力を入れて、正しい腰の位置を保ちましょう。姿勢の維持が難しい場合は、膝をつくなどして負荷を抑えてください。

【NG例②】肩に力が入っている

対策:肩の力を抜き、首を長く保つように意識してください。

【NG例③】顔が上がっている(または下がっている)

対策:目線を床または少し前に向けて、頭の位置を安定させます。

ここまで解説したポイントを整理し、まずはプランクの正しいフォームを覚えましょう。

効果を引き出すコツ

プランクの効果を高めるには、以下のコツを意識して日常に取り入れることが大切です。

- 体調に合わせて、週3~5回を目安にする

- 正確な姿勢を維持できる「時間×セット数」から始める

- 記録をつけるなど、習慣化の工夫をする

- 十分な栄養と睡眠で身体をケアする

- 適度なクッション性がある場所を選ぶ

ここからは計画の立て方を軸に、プランクの効果を最大化するコツを詳しく解説します。

体調に合わせて、週3~5回を目安にする

プランクは無理のないペースで継続することが重要なため、毎日行う必要はありません。また、刺激を受けた筋肉は適切な休息と栄養によって修復され、より強く成長する「超回復」と呼ばれる現象が起こります。

「超回復」については下記の記事で詳しく解説しています。

筋肉痛のとき筋トレしてもいい?痛みの程度別の対処法と回復法を解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

体幹の筋肉は回復が早いといわれますが、自身の体調に合わせた計画を立てることが大切です。正しいフォームを身に付ければ、週3〜5回程度でも十分な効果が期待できます。

正確な姿勢を維持できる「時間×セット数」から始める

プランクの効果的な時間やセット数は、その人の体力レベルによって変わります。初心者の方はまず「30秒キープ」を目標にして、1〜2セットから始めてみましょう。もし30秒のキープが難しい場合は、15秒や20秒でも問題ありません。

プランクの効果を高めるには、正しいフォームを維持することが大切です。無理に長時間続けるよりも、正確な姿勢で体幹に適度な負荷をかけることが、効率的なトレーニングにつながります。慣れてきたら、徐々に時間を延ばしたりセット数を増やしたりしましょう。

記録をつけるなど、習慣化の工夫をする

「プランクがなかなか続かない」と悩んでいる方は、習慣化するための工夫をしてみましょう。

一つ目の工夫は、記録をつけることです。姿勢をキープできた時間などの変化をメモすると、成長が目に見えてモチベーションを保ちやすくなります。

人によっては、家族や友人に「プランク挑戦中」と宣言したり、一緒に取り組んだりする方法も有効です。自身のライフスタイルに合わせて「朝起きたら」「お風呂の前に」のように時間を固定することも考えてみましょう。

十分な栄養と睡眠で身体をケアする

プランクの効果を引き出すには、十分な栄養と睡眠も必要です。

例えば、トレーニングの前にバナナやおにぎりを食べると、エネルギーとなる糖質を補給できます。トレーニング後には、筋肉の材料となるたんぱく質(プロテイン、鶏むね肉、卵など)を摂取し、筋肉の修復と成長を促進しましょう。

トレーニングの効果を引き出す食事については、下記の記事で詳しく解説しています。

筋トレは食事が命?タイミングや目的別の食事メニューを徹底解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

また、睡眠は日中の疲労回復はもちろん、筋肉が作られる大切な時間です。身体を鍛えることだけではなく、栄養と睡眠を通して十分にケアすることも意識しましょう。

眠れる習慣を作るコツについては、下記の記事で詳しく解説しています。

眠れない時の対処法は?タイプ別の不眠対策、どうしても眠れない夜の過ごし方も - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

適度なクッション性がある場所を選ぶ

プランクの効果を最大化するには、適切なトレーニング場所を選ぶことも重要です。

フローリングのような硬い床では、肘や膝を痛めてしまう可能性があります。また、ベッドなどの柔らかい場所では身体が安定しないため、正しいフォームを保つことは難しいでしょう。

適度なクッション性を求めている方には、ヨガマットやトレーニングマットの使用がおすすめです。これらのマットには滑り止めの効果もあるため、体に負担をかけずに集中して取り組めます。

適切なマットを用意できない場合は、床に厚手のバスタオルを敷くか、カーペットや畳の上でプランクを行いましょう。ただし、手元や足元が滑らないように注意してください。

レベル別・目的別のバリエーション

プランクには多くのバリエーションがあり、自身のレベルや目的によって適したメニューは変わります。基本フォームのプランクでは「負荷が大きい」もしくは「小さい」と感じる方もいるでしょう。

以下ではレベル別・目的別に分けて、おすすめのプランクを紹介します。

初心者向け

①ニープランク(膝つきプランク)

プランクの基本フォームから、両膝を床につけて行うメニューです。「30~60秒のキープ」を1セットとして、2~3セットに挑戦してみましょう。体幹にかかる負荷が軽減されるため、筋力に自信がない方や、正しいフォームを習得したい方に向いています。

②ウォールプランク(立ったままプランク)

壁に向かって立ち、肘を曲げて前腕を壁につけた状態で行うプランクです。体を斜め一直線に保ったまま姿勢をキープし「30~60秒のキープ」を1セットとして2~3セットをこなします。立ったまま行えるため、運動に慣れていない方や高齢者でも安全に取り組めます。負荷を大きくしたい場合は、身体と壁の距離を離しましょう。

中級者向け

①サイドプランク

床に対して身体を横向きにし、片方の肘を肩の真下に置きます。そのまま腰を持ち上げて、頭から足までが一直線になるように姿勢を保ちましょう。「左右各30~60秒のキープ」を1セットとして、2~3セットを行います。ウエストの引き締めや、体幹側面の安定性を高める効果が期待できます。

②アームリフトプランク

プランクの基本フォームから、片方の腕を肩の高さでまっすぐ前に伸ばします。そのまま左右交互に腕を伸ばす運動を繰り返し「5~10回」または「片腕ずつ15~30秒のキープ」を1セットとして、2~3セットをこなしましょう。腹筋や背筋、肩周りを安定させる効果が期待できます。

上級者向け

①スパイダープランク

片方の膝を外側に曲げながら、同じ側の肘に近づけます。左右交互に同じ動きをして、「10~15回」を1セットとして2~3セットをこなしましょう。股関節の柔軟性を高めたり、下腹部を引き締めたりする効果も期待できます。

②プランクツイスト

プランクの基本フォームから、お尻を左右にひねる運動です。左右交互に同じ動きをして、「20~30回」を1セットとして2~3セットをこなします。腹斜筋や腰回りの引き締めに効果的で、有酸素運動の効果も期待できます。

③プランクウォーク(アップダウン)

手を片方ずつ床につき(腕立て伏せの姿勢)、肘を片方ずつ戻して元のプランク姿勢を目指します。元の姿勢に戻ったら1回としてカウントし「10~15回」を1セットとして2~3セットをこなしましょう。肩や腕(特に上腕三頭筋)、体幹全体を同時に刺激できるプランクです。

目的別のおすすめプランク

①姿勢改善を目指すなら

ニープランクやウォールプランクを中心にすると、体幹を意識する感覚を養えます。身体の側面を鍛えたい方は、サイドプランクにも取り組みましょう。

②脂肪燃焼・ダイエット目的なら

プランクツイストやスパイダープランク、ウォーキングプランクが効果的です。動作を増やしたい方は、バーピーのような高強度の自重トレーニングにも挑戦してみましょう。

- <バーピーの基本動作>

- 1.立った状態から始める

- 2.しゃがんで両手を床につける

- 3.両脚を後ろにジャンプさせて、腕立て伏せの姿勢になる

- 4.すぐに両脚を元の位置にジャンプさせて、しゃがみの姿勢に戻る

- 5.ジャンプして立ち上がる(頭上で手を叩くなど)

- 6.リズミカルに繰り返す

③純粋な体幹強化・アスリートを目指すなら

プランクのキープ時間を徐々に延ばし、体幹に負荷をかけ続けます。アームリフトプランクや片足で行うプランクなど、不安定な体勢のプランクを活用するとより効果的です。

効果を“見える化”する方法

プランクを継続する自信がない方には、以下のような工夫で効果を「見える化」する方法がおすすめです。

- 「体幹変化チェック」を取り入れる

- アプリやノートに成長記録をつける

- スマートウォッチや動画を活用する

- SNSなどで成果をシェアする

具体的にどのような方法なのか、ポイントも含めて詳しく解説します。

「体幹変化チェック」を取り入れる

体幹変化チェックとは、体重計の数字には表れない「身体の内側の変化」を確認することです。内側の変化を自覚すると、プランクのモチベーションを維持しやすくなります。

プランクをしばらく続けてから鏡を見ると、以前より背筋がスっと伸びたことや、肩が開いて姿勢がよくなったことに気づくかもしれません。深呼吸がしやすくなったり、お腹に力を入れやすくなったりなども効果のサインです。

また、身体が安定して「動きやすくなった」などと感じた場合も、プランクによる効果と考えられます。このような小さな変化を見逃さず、日々のプランクを楽しみましょう。

アプリやノートに成長記録をつける

アプリやノートに変化の記録をつけると、自身の成長を感じながらプランクに取り組めます。

例えば、トレーニング用の専用アプリでは、プランクの実施時間や回数をグラフで管理できます。手書きのノートに「プランク日誌」をつける方法も、達成感を得やすい工夫でしょう。

キープ時間やセット数のほか、「フォームが安定した」「最後まで頑張れた」といった一言メモや、体調の記録も有効です。また、体重やウエストサイズの変化を定期的に書き込むと、目標達成への道のりが明確になります。

成長記録が増えてきたら過去のデータと見比べて、自身の成長を把握してみましょう。

スマートウォッチや動画を活用する

プランクによる効果は、スマートウォッチや動画でも見える化できます。

スマートウォッチとは、スマートフォンなどとの連携機能がある腕時計型のデバイスです。フィットネス機能が備わっている機種では、トレーニング時間や消費カロリーの目安、心拍数の推移などを記録しつつ、スマートフォンで各種データを管理できます。

また、動画撮影をしながらプランクに取り組むと、自身では気付きにくい癖や改善点が見つかることもあります。基本フォームのポイント(※前述を参照)と動画を見比べながら、「頭からかかとまで一直線になっているか」などを確認してみてください。

SNSなどで成果をシェアする

一人で黙々と続けることが苦手な方は、SNSや友人の力を借りてみましょう。

例えば、プランクの成果をSNSに投稿すると、日々のデータを蓄積しながら努力を周りに伝えられます。「#プランクチャレンジ」のようなハッシュタグを付ければ、同じ目標を持つユーザーから「いいね!」やコメントをもらえるかもしれません。家族や友人に「プランクに挑戦中」と宣言し、成果をシェアしながら応援してもらう方法もあります。

特に同じようなトレーニングをする仲間がいると、お互いに刺激しながら楽しく続けられます。成果を報告し合ったり、時には励まし合ったりすることで、くじけそうなタイミングも乗り越えられるはずです。

よくある質問

ここからは、プランクについて多くの方が抱えやすい疑問にお答えします。

プランクは毎日してもいい?

身体に痛みや違和感がなければ、毎日取り組んでも構いません。体幹の筋肉は負荷に比較的強いため、毎日の習慣にしている方も見られます。さまざまな筋肉を鍛えたい方は、毎日同じプランクではなく、サイドプランクやプランクツイストなどを組み合わせましょう。

腰が痛くなるときはどうすればいい?

プランク中に腰を痛める要因としては、フォームの乱れが考えられます。お腹にしっかりと力を入れて、お尻が落ちないように姿勢を維持することが大切です。

どうしてもフォームが乱れる場合は、膝つきプランクに変更するなどして負荷を抑えましょう。それでも腰が痛んだら無理せず中止し、医師や治療家に相談してください。

いつやるのがベスト? 朝もしくは夜?

自身のライフスタイルに合わせて、習慣化しやすい時間帯を選びましょう。

朝のプランクは身体を目覚めさせ、代謝を上げる効果が期待できます。1日をシャキっと始めたい方は、出勤前や通学前にトレーニングの時間を確保しましょう。

就寝前に軽いプランクをすると、日中で生じた身体の歪みを整えたり、リラックス効果を得られたりする効果が期待できます。ただし、食後すぐの運動は避けて、少なくとも1時間以上は空けてください。

他の筋トレの組み合わせはアリ?

もちろん構いません。他の筋トレ(筋力トレーニング)も組み合わせることで、全身の筋肉をバランスよく鍛えやすくなります。

例えば、スクワットや腕立て伏せ、ジムでのマシントレーニングなどと組み合わせると、総合的な体力の向上が期待できます。トレーニングのウォーミングアップやクールダウンの一環として、プランクを取り入れる方法も効果的です。

プランクで体重が減らない……続ける意味は?

プランク自体の運動量はそれほど多くないため、体重の減少はあまり期待できません。体幹の強化や姿勢改善、基礎代謝の向上など、プランクでは身体の内側に変化が生じます。

引き締まった体型になったり、日常生活での動きが楽になったりといった効果は、体重計の数値では測れないものです。プランクは健康的な身体作りの一環として、長期的な視点で取り組むとよいでしょう。

プランクは、1日短時間でも「続けること」が大事

プランクは、特別な道具や広いスペースを必要とせず、誰でも手軽に始められる体幹トレーニングです。「正しく・無理なく・続ける」を実践すると、身体の内側が少しずつ変化してきます。

まずは30秒を目標にして、今日から自身のレベルに合わせたプランクを始めてみましょう。慣れてきたら本記事を参考にしながら、無理なく習慣化できるメニューや工夫を考えてみてください。

編集:はてな編集部

編集協力:株式会社YOSCA

イラスト:caco

*1:参考:厚生労働科学研究成果データベース「標準的な運動指導プログラム 」

*2:参考:「体幹トレーニングの流行の背景と効果に関する考察[PDF]」