背筋(背中の筋肉)を鍛えることは、基礎代謝の向上や腰痛・肩こりの予防、日頃の姿勢やシルエットを美しくすることなどにつながります。

本記事では、目的とレベルに合わせ、ダンベルなどを使ったメニューやその継続のコツ、日常のケアや食事法などをまとめました。初心者向けの自宅でできるメニューから、ジムでの本格的なトレーニングまで、幅広いプランを紹介しています。

広背筋や僧帽筋など部位別のトレーニングも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

目次

基礎知識と鍛えるべき理由

背筋は私たちの身体を支え、歩行などの運動を安定させる筋肉群です。日常生活のあらゆる動作から、スポーツにおけるパワフルな動きまで、さまざまなシーンで重要な役割を果たしています。ここでは背筋を構成する筋肉や、トレーニングの主な効果について解説します。

背中の主要な筋肉

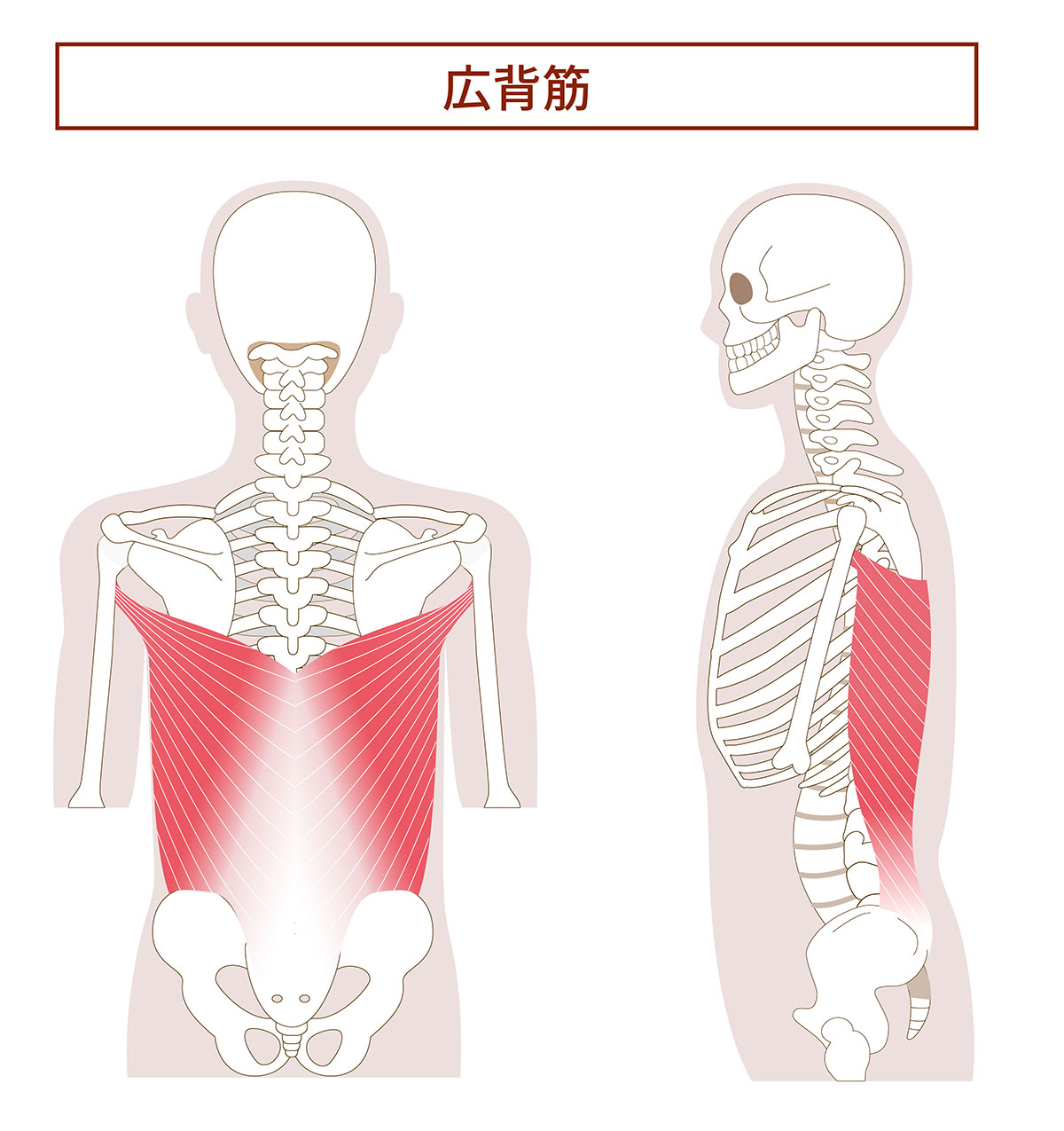

背筋は一枚の大きな筋肉ではなく、複数の筋肉が重なり合って構成されています。目的に合ったトレーニングを選べるように、筋肉ごとの役割を押さえておきましょう。広背筋(こうはいきん)

広背筋*1は、脇の下から腰にかけて広がっている大きな筋肉です。懸垂やボートを漕ぐときなど、腕を身体に引きつける「引く動作」全般で活躍します。

広背筋を鍛えると背中に広がりが出て、逆三角形のシルエットや、くびれを強調するボディラインに近付けます。

僧帽筋(そうぼうきん)

僧帽筋*2は、首の付け根から肩、背中の中央部まで広がる筋肉です。肩甲骨の上げ下げや、寄せるなどの複雑な動きをコントロールし、肩や首を安定させる役割を担っています。

特に僧帽筋の中央部・下部を鍛えると、猫背や巻き肩、肩こりの解消につながります。

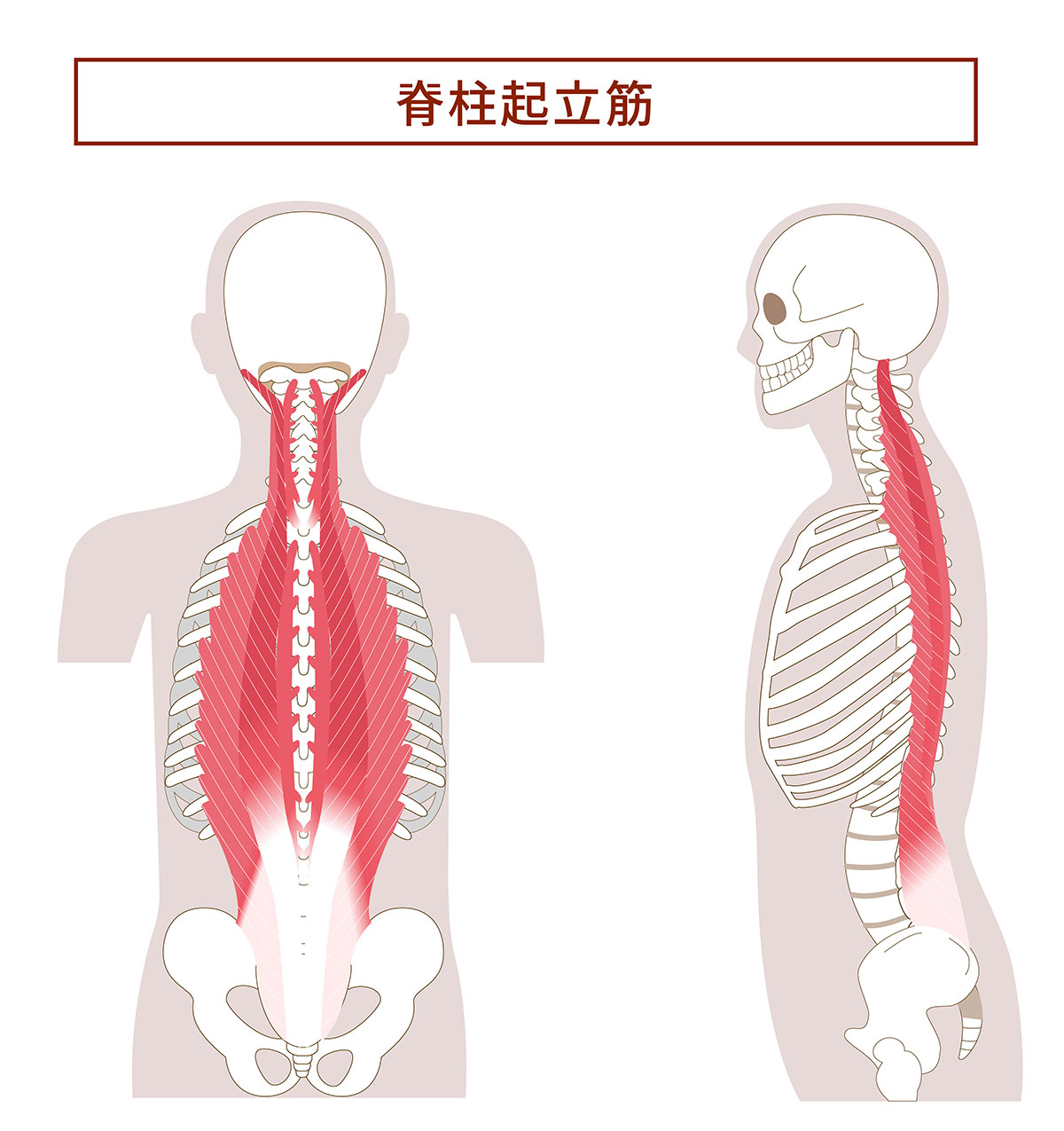

脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)

脊柱起立筋*3は、背骨の両脇を縦に走る筋肉群の総称です。背骨を支え、正しいS字カーブを維持する役割を担っています。美しい姿勢の要になる筋肉群なので、鍛えることで体幹が安定し、腰痛のリスクも抑えられます。

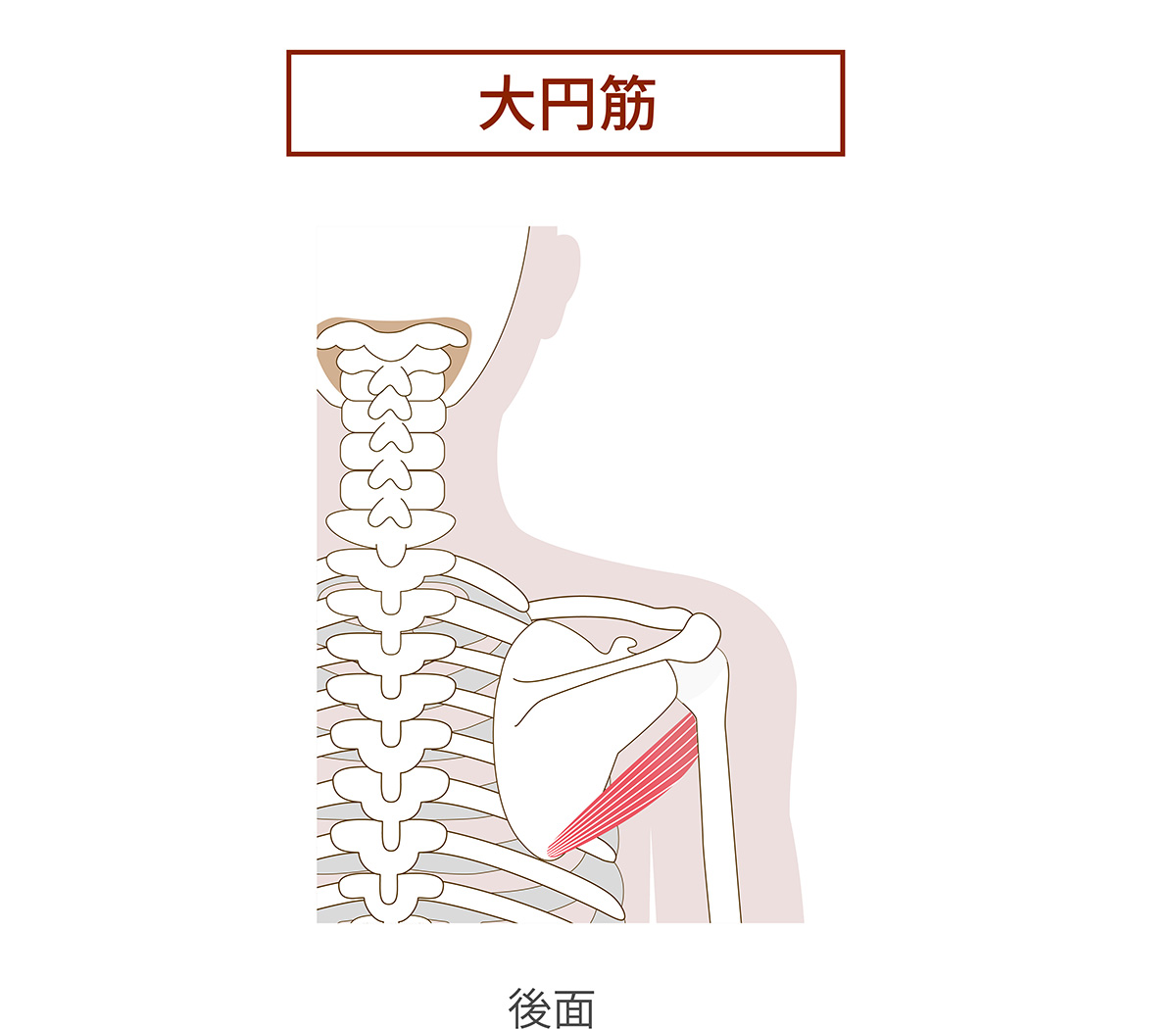

大円筋(だいえんきん)

大円筋*4は、広背筋の上部(脇の下あたり)に位置する筋肉です。広背筋の働きを補助しており、鍛えると背中上部の立体感や丸みが増し、よりメリハリのあるシルエットを作れます。

背筋を鍛える3つのメリット

背筋の筋トレを続けると、日ごろの姿勢やシルエットが美しくなり、人によっては身体の不調が解消されることも。また、太りにくく痩せやすい体質作りの面でも効果が高いとされています。以下では、背筋を鍛えることで期待できるメリットをまとめました。

姿勢が改善する

脊柱起立筋と僧帽筋を鍛えると、丸まりがちな背中や内側に入った肩が正しい位置に導かれます。また、姿勢の改善や体幹の安定により、腰への負担を減らす効果も期待できます。猫背や巻き肩、腰痛の改善につながるため、人によっては身体の不調が解消されるでしょう。

全身のシルエットが美しくなる

引き締まった背筋は、ウエストのくびれを際立たせます。姿勢とともに全身のシルエットも美しくなるので、スタイルを改善したい方にも背筋のトレーニングはおすすめです。自信あふれる後ろ姿を作ることで、あなたの魅力がより一層引き立ちます。

太りにくく痩せやすい体質になる

背筋のような大きな筋肉群を鍛えると、安静時のエネルギー消費量である基礎代謝がアップします。1日の総消費カロリーが増えるため、背筋のトレーニングは太りにくく痩せやすい体質作りに役立ちます。【目的別・レベル別】おすすめの背筋トレーニング

効率的に背筋を鍛えるには、どのようなメニューを選ぶとよいでしょうか。ここからは目的別とレベル別に分けて、おすすめの背筋トレーニングを紹介します。

目的別のアプローチ

効果が高いメニューは、背筋トレーニングを始める目的によって以下のように変わります。ケース1:姿勢を改善したい

猫背などの姿勢を改善したい場合は、身体前後のバランスを整える種目がおすすめです。例としては、身体の背面全体を鍛える「リバースプランク」、体幹や背中周りにアプローチする「バードドッグ」などがあります。これらのトレーニングを続けると、正しい姿勢を身体に覚えさせる効果が期待できます。

ケース2:たくましい背中を作りたい

たくましい背中を目指している方は、高負荷なトレーニングに取り組みましょう。代表的な種目としては、筋肥大につながる「懸垂」があります。また、全身の筋肉を使う「デッドリフト」や、広背筋に強い刺激を与える「ダンベルローイング」なども、力強い背中を作るための王道メニューです。

ケース3:ダイエットを成功させたい

代謝向上によるダイエットが目的の場合は、筋トレと有酸素運動を組み合わせたHIIT(高強度インターバルトレーニング)が効果的です。運動後にも脂肪燃焼が続く状態にすることで、効率的に身体を引き締められます。まずはご自身の目的を明確にし、上記を参考にしながらメニューを考えてみてください。

レベル別のアプローチ

背筋トレーニングの効果を最大化するには、レベルに合ったメニュー選びも必要です。以下では「初心者・中級者・上級者」に分けて、おすすめのメニューをまとめました。初心者や女性向きのメニュー

運動経験が少ない初心者や、体力に自信がない女性は、器具を使わない自重トレーニングから始めましょう。「スーパーマン」や「バックエクステンション」などに取り組むと、比較的安全に背筋に負荷がかかっている感覚を養えます。中級者向きのメニュー

自重トレーニングに慣れたら、器具を使ったメニューにステップアップします。トレーニングチューブやダンベルを用意し、「ワンハンドローイング」や「ベントオーバーロー」などを取り入れましょう。上級者向きのメニュー

十分な筋力と正しいフォームを習得した上級者は、技術が求められる高負荷なトレーニングに切り替えます。「ラットプルダウン」や「Tバーロウ」といったジム種目、または高重量の「デッドリフト」などを取り入れて、さらなる高みを目指してください。ケガを防ぐ意味でも、ご自身のレベルに合ったメニューを選びましょう。

正しいフォームは? 注意したいNG動作

トレーニングの安全性と効果を高めるには、正しいフォームの習得が欠かせません。全種目に共通するポイントとしては、腰の反らしすぎに注意しましょう。腰椎を過度に伸展させると、身体を起こすときに筋肉ではなく関節に負担がかかり、ケガや腰痛につながってしまいます。常にお腹に力を入れて、「体幹の安定」を意識することが大切です。

また、ローイング系の種目では、背中を意識して動作するようにしてください。首・肩に力が入ったり、腕の力だけで器具を引いたりすると、本来のターゲットである背筋への刺激が逃げてしまいます。

特に筋力に自信がない初心者や女性は、軽めの負荷で一つひとつの動作を丁寧に行い、まずは正しいフォームを身体で覚えましょう。

なぜ衰える? 生活習慣とケアのポイント

力強い背中を作るには、日々の生活を見直すことも重要です。ここからは背筋が衰える主な原因や、日常に取り入れやすいケアを紹介します。背筋が衰える原因

現代人の生活には、背筋を衰えさせる原因があふれています。例えば、長時間のデスクワークでは、PCモニターを覗きこむ前傾姿勢が続きがちです。前傾姿勢は、背中が常に引き伸ばされる「静的ストレッチ」の状態になるため、背筋が衰える一因になります。

スマートフォンを使う際のうつむいた姿勢も、背筋の衰えを加速させます。具体的には、重い頭を支えるために首・肩の筋肉が緊張する一方で、広背筋や僧帽筋はほとんど使われません。筋肉は使わない状態が続くと、少しずつ衰えていきます。

日常的にできるケア

背筋の衰えを防ぎたい人は、背中を動かすことを習慣化しましょう。日常的にできるケアとしては、椅子に座ったまま、左右の肩甲骨を中央にぐっと寄せるストレッチがあります。1時間に1回でも行うと、凝り固まった筋肉がほぐれて血行が促進されます。

休憩時間などに壁を使い、背伸びをするケアもおすすめです。壁に両手をつき、お尻を後ろに引いて背中を伸ばせば、広背筋や肩周りを心地よくストレッチできます。

また、歩行時には胸を張り、少し大股で腕を後ろに引くことを意識しましょう。歩き方を少し変えるだけで、肩甲骨が自然と動き、背中の筋肉が活性化されます。

オフィス環境も改善しよう

長時間過ごすオフィス環境を見直すだけでも、背中への負担は軽減できます。まずは、PCモニターを「目線の高さ」もしくは「目線から少し下」の位置に調整しましょう。ノートPCの場合は、スタンドを使って高さを出す方法がおすすめです。モニターが低いと首が前に出て、猫背の原因になるので注意してください。

また、椅子と腰のすき間をクッションで埋めると、骨盤が安定しやすくなります。背骨が自然なS字カーブを保ちやすくなるため、脊柱起立筋への負担が減り、疲れにくくなる効果も期待できます。

背中全体を鍛えるには? 部位別のアプローチ

理想の背中を作るには、狙った筋肉にしっかりとアプローチすることが大切です。ここからは鍛えたい部位別のメニューや、トレーニングプランの考え方を紹介します。

部位別のメニュー例

背筋全体をバランスよく鍛えたい方は、3つの部位に分けてメニューを考えましょう。以下では、部位別のメニューをまとめました。広背筋をターゲットにする場合

ジム種目のラットプルダウンや懸垂など、腕を上から下へ引きつける動作が効果的です。また、ダンベルローイングのように前から後ろへ引く動作も、広背筋に強烈な刺激を与えられます。僧帽筋をターゲットにする場合

肩甲骨を内側に寄せるトレーニングが有効です。僧帽筋の中部・上部を鍛えたい方はケーブルを使ったフェイスプル、上部を刺激したい方はダンベルシュラッグを取り入れましょう。脊柱起立筋をターゲットにする場合

背骨をまっすぐに保ったまま、高負荷に耐えるような種目が効果的です。全身を連動させるデッドリフトや、安全に腰回りを鍛えられるバックエクステンションを取り入れると、体幹を安定させることができます。鍛える筋肉が偏らないように、できれば複数の種目に挑戦してみましょう。

トレーニングプランの考え方

週に複数回のトレーニングを行う場合は、日によってターゲットの筋肉を変えるアプローチがおすすめです。参考として、以下ではトレーニングプランの例を紹介します。- 1回目

- 広がりや厚みのある背中を目指すために、広背筋と僧帽筋を刺激します

- 実際の種目としては、ラットプルダウンやベントオーバーローを取り入れましょう

- 2回目(中2~3日)

- デッドリフトを中心に据えて、脊柱起立筋と体幹の強さを養います

- 余裕がある人は、ワンハンドローイングやバックエクステンションで細部を仕上げましょう

トレーニングを分割すると、各部位に十分な刺激と回復時間を与えられます。オーバートレーニングの防止にもつながるので、安全に継続したい方は分割トレーニングを取り入れてみましょう。

栄養補給や回復のポイント

トレーニングでダメージを受けた筋肉は、修復の過程で強化されます。ここでは、効率的に筋肉を成長させるための栄養補給や、回復のポイントについて解説します。

筋肉を作る栄養戦略とは?

日々のトレーニングは、筋肉を成長させるためのスイッチに過ぎません。損傷した筋繊維を修復し、以前より強固なものにするためには、十分な量のタンパク質が必要になります。基本的には「トレーニング後から2時間以内」を目安に、高タンパクな食事を摂りましょう。メニューに悩む場合は、吸収が速いプロテインを取り入れる方法がおすすめです。

また、枯渇したエネルギーを補給し、タンパク質を筋肉へ効率的に送り届けるためには、十分な糖質も摂取する必要があります。コンビニのサラダチキンとおにぎりを組み合わせるなど、タンパク質と糖質をセットで補給する方法を考えましょう。

筋トレの食事について詳しく知りたい方には、下記の記事もおすすめです。最適なメニューや食事のタイミングを確認した上で、効率的な計画を立ててみてください。

筋トレは食事が命?タイミングや目的別の食事メニューを徹底解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

回復の重要性

トレーニングでダメージを受けた筋肉は、休養中に修復して以前よりも少しだけ強い状態になります。この「超回復」を繰り返すことで、筋肉は少しずつ強く・太くなっていきます。超回復を促すには、戦略的な休養が必要です。例えば、トレーニング後に入浴の習慣やストレッチを取り入れると、血流が促進されます。疲労物質の除去や栄養素の運搬がスムーズになるため、身体の回復を早める効果が期待できるでしょう。

また、質の高い睡眠(7時間以上が目安)を取ると筋肉の修復を促す成長ホルモンが多く分泌されると考えられています。睡眠時の悩みを抱えている方は、下記の記事もチェックしてみてください。

眠れない時の対処法は?タイプ別の不眠対策、どうしても眠れない夜の過ごし方も - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

サプリメントを活用する手も

理想的な食事が難しい人にとって、サプリメントは効率的な身体作りをサポートする選択肢です。代表的なサプリメントとしては、手軽に高品質なタンパク質を補給できるプロテインがあります。特にホエイプロテインは身体への吸収が速いため、運動直後の摂取に適しています。

トレーニングのレベルが上がってきたら、アミノ酸サプリメントの活用も検討しましょう。BCAA(分岐鎖アミノ酸)やEAA(必須アミノ酸)を摂取すると、運動中のエネルギー維持や筋肉の分解抑制といった効果が期待されます。

初心者のうちは、日々の食事内容を見直すことから始めて、必要に応じてプロテインから試す方法がおすすめです。段階的なアプローチを意識し、効果的にサプリメントを取り入れましょう。

トレーニングを続けるコツと失敗しやすい点

トレーニングの効果はすぐ表れるものではないため、初心者は「成果が見えない……」と諦めてしまいがちです。継続が難しいと考えている人に向けて、ここからは背筋のトレーニングを続けるコツや、モチベーションの維持法を紹介します。継続の仕組み作り

トレーニングを生活の一部に組み込むと、無理なく続けやすくなります。仕組み作りがポイントになるため、最初のうちは「週2〜3回」「1日10〜15分から始める」のようにハードルを下げてもかまいません。また、いつも決まった時間に動き出せるように、トレーニングを行う曜日や時間帯はカレンダーに書き込みましょう。スマートフォンなどのリマインダー機能を活用すると、さらに習慣化しやすくなります。

モチベーション維持法

モチベーションを維持したい場合は「成長の可視化」に取り組みましょう。例えば、トレーニング前に身体の写真を撮り、週単位や月単位で同じアングルの写真を比較します。BeforeとAfterを客観的に比べることで、普段は気付きにくい身体の変化を把握しやすくなります。

また、トレーニングの記録をSNSでシェアする方法もおすすめです。仲間からの「いいね」やコメントが励みになり、適度な強制力も生まれてトレーニングを継続しやすくなります。

よくある失敗例と対策

トレーニングで陥りがちな失敗には、大きく2つのパターンがあります。ひとつ目は、扱いきれない重量やメニューに挑戦し、フォームを崩してしまうことです。誤ったフォームはケガにつながるため、トレーニングの負荷は自分が十分にコントロールできる範囲に抑えましょう。筋肉に的確な刺激を与えるには、一回一回の動作を丁寧に行うことが重要です。

もうひとつは、トレーニングに熱中するあまり、十分な休養を取らなくなることです。いくらトレーニングを重ねても、回復の過程がなければ筋肉は成長しません。週1〜2回は完全な休養日を設けて、長期的な成長とケガの予防につなげましょう。

自分のレベルに合ったメニューを週2程度から

トレーニングの効果を高めるには、背筋の構造を理解した上で、自身の目的やレベルに合ったメニューを選ぶことが大切です。加えて、適切な栄養摂取と回復を意識すると、超回復によって強い筋肉が作られていきます。まずは自宅でできる簡単な種目から、週2回程度でも構いません。本記事を参考にしながら、明日から始められるメニューを考えてみましょう。

編集:はてな編集部

編集協力:株式会社YOSCA

下記の記事でも、筋トレのヒントを紹介しています。

👉筋トレのジムメニュー、初心者でも続けられる週1〜3日のトレーニング内容。全身を効率よく鍛えよう - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

ジムに「週3日」通うことを前提とした初心者でも運動を続けるコツや、1週間のおすすめメニューをまとめています。忙しい方のために「週1〜2日」通う場合のポイントも。👉有酸素運動と筋トレの順番はどちらが先?初心者・中高年・忙しい人のライフスタイル別メニュー - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

運動初心者や30代以上の女性、中高年層などに向けて、自身に合った「有酸素運動と筋トレ」メニューの考え方と無理なく続ける始め方をまとめています。👉筋肉痛のとき筋トレしてもいい?痛みの程度別の対処法と回復法を解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

こちらの記事では、筋肉痛が起こる仕組みやタイプ別の対処法、部位別のトレーニングスケジュール、超回復を意識した効果的な回復方法などについて紹介しています。さらに詳しい筋トレの情報は、下記のページからもどうぞ。

筋トレ カテゴリーの記事一覧 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

*1:参考:日本ストレッチング協会「広背筋(こうはいきん)の起始と停止と作用」

*2:参考:日本ストレッチング協会「僧帽筋(そうぼうきん)の起始と停止と作用」

*3:参考:日本ストレッチング協会「脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)の起始と停止と作用」

*4:参考:日本ストレッチング協会「大円筋(だいえんきん)の起始と停止と作用」