有酸素運動で「脂肪が燃焼する」という話はよく耳にします。

しかし、そもそもなぜジョギングや水泳などの運動で脂肪が燃焼するのでしょうか? また「20分以上続けないと効果がない」「朝の空腹時が最も効果的」といったさまざまな説があり、一体どれが正しいのか疑問に思ったことはありませんか?

今回は、腎臓病を専門とする医師であり、生活習慣病予防にも知見を持つ、株式会社レノプロテクト代表取締役・臼井亮介先生に、脂肪燃焼のメカニズムや効果的な運動方法、生活習慣病予防との関連性などについて伺いました。

目次

なぜ有酸素運動をすると脂肪が燃焼するのか

──まずは「脂肪燃焼」がどのようなメカニズムで起きているのか教えてください。

臼井亮介先生(以下、臼井):人間は活動するために、体に蓄積したエネルギーを使用します。運動時はもちろん、基礎代謝といって、何もしなくても一定のエネルギーを消費するんです。

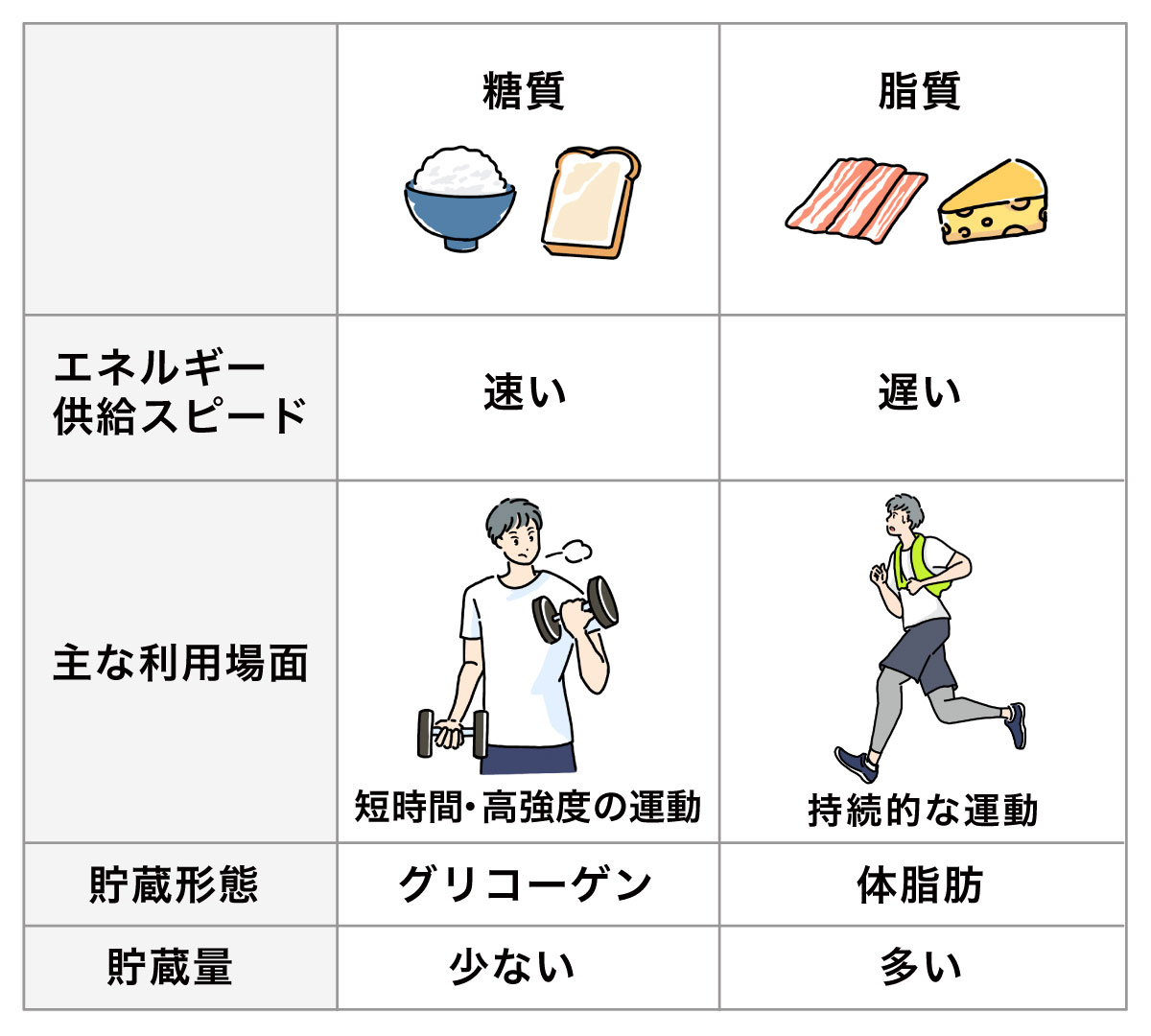

その際にエネルギー源となるのが、主に「糖質」と「脂質」です。

糖質はすぐエネルギーに変わるため、瞬発的な動きに対するエネルギー源として使われます。一方、脂質は分解や代謝に時間がかかるため、エネルギーとしての供給スピードは糖質よりも遅くなります。

持続的に動き続けるためには、糖質だけでエネルギーを補うのは限界があります。そこで糖質が足りなくなってくると、少しずつ脂肪もエネルギーに変えて使われるようになります。これが脂肪燃焼です。

──よく、脂肪燃焼に効果的なのは有酸素運動だと聞きます。

臼井:そのとおりです。有酸素運動のような持続的な運動には、脂肪がエネルギーとして使われやすいです。

──逆にいえば、筋トレなどの無酸素運動をしても脂肪燃焼効果は得られないのでしょうか。

臼井:原則的にはそうなります。ただし、筋トレといっても、人によって、種目によって強度はさまざまです。15分、30分と続けられれば代謝の仕方が変化し、有酸素運動と同様に脂肪燃焼をし始めることもあります。

ただ、基本的に無酸素運動は糖質を中心にエネルギーを生み出すため、脂肪燃焼の効果は限定的です。

重要なのは運動習慣! 「20分以上続けないと脂肪は燃えない」の誤解

──以前は「脂肪燃焼には20分以上の運動が必要」という説もあったようですが、最近は10分ずつなど「分割して運動してもいい」という説も出てきているようです。

臼井:先ほどお話しした通り、糖質から脂肪へとエネルギー源がシフトしていくには、持続時間の長い運動を続ける必要があります。その目安として、以前は「20分以上」という説がありました。

しかし、誤解しないでいただきたいのは「運動を始めて20分たたないと脂肪が燃焼しないわけではない」ということです。

例えば、10分運動して休憩したのちに運動を再開した場合、最初の10分で体が「脂肪燃焼モード」に近い状態になっているので、再開後も20分を待たず脂肪が燃焼し始めると考えられます。

──休憩したからといって、それまでの有酸素運動の効果がリセットされるわけではないということですね。

臼井:はい。そしてその考え方でいくと、普段から脂肪燃焼にシフトしやすい体質を作っておくことも重要といえます。

──どうすれば、その体質を作れるのでしょうか。

臼井:日常生活の中で体を動かす習慣をつけておくことが重要です。

エレベーターやエスカレーターではなく階段を使う、電車なら一駅手前で降りて歩くなど、日常の中で体を動かす習慣を取り入れる。そうすることで脂肪燃焼が起きやすい体作りができ、有酸素運動の効果も得やすくなるでしょう。

──先ほど休憩を挟んでも脂肪燃焼するというお話がありましたが、とはいえ、できるなら持続的に運動した方がいいのでしょうか。

臼井:基本的には、運動を休まず継続する方が効果的です。20〜30分間続けて行うことで、休憩を挟むよりも効率的に脂肪燃焼へ移行できるでしょう。

しかし、日常生活の中でそれだけまとまった時間を毎日作るのは大変です。特に、まだ運動を習慣化できていない方にはハードルが高いと思います。

ですから、最初は5分間×4セットのようなイメージで、無理のない範囲で運動を取り入れるのがいいと思います。慣れてきて習慣化できたら、ある程度長く運動を続けてください。

タイミングは一日のいつでもOK! 「息が弾む程度」の運動強度がベスト

──脂肪燃焼のタイミングについてお聞きします。朝食前や食後、夜など、時間帯による有酸素運動の効果の違いはありますか?

臼井:朝食前の運動は比較的、脂肪燃焼に効果的だといわれています。朝は体内に蓄積されているグリコーゲン(糖質)が少ない状態なので、運動を始めると早めに脂肪がエネルギー源として使われるからです。

ただ、空腹時の運動には低血圧のリスクなどもあるため賛否両論あり、ある程度アミノ酸やタンパク質を補っておいた方がいいという意見もあります。

空腹時の有酸素運動については、下記の記事でも詳しく紹介しています。

空腹時の有酸素運動で脂肪が燃える?効果やタイミングを徹底解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

また、朝は忙しく、夕方や夜の方が時間が取りやすいという方も多いでしょう。それなら、まずは習慣化するという意味で、夕方や夜に運動を取り入れるのもいいと思います。「自分が続けやすい時間帯」を選ぶのが何より大切です。

──脂肪を効率よく燃焼させるには、どのくらいの負荷をかけるのがいいのでしょうか?

臼井:これもよく言われていますが「息が弾む程度」の強度が適切です。

楽過ぎる運動では効果が乏しく、強過ぎる運動は持続できません。その中間となる心拍数100〜120程度が目安です。

──心拍数100から120というと、どんな運動のイメージでしょうか。

臼井:心拍数120で20分間続けるというのは、実はかなりの運動量です。実際には心拍数120を維持したまま運動するのではなく、運動の中で少しだけ自分を追い込む時間を作るといいでしょう。

例えばウォーキングは、単体では運動量が足りませんが、低負荷で継続しやすいため習慣化には効果的な運動といえます。

なので、例えばウォーキングの前後にジャンプやスクワットなど別の運動を取り入れたり、ウォーキングの途中で数分間のジョギングを取り入れたりするようなやり方がおすすめです。

スクワットのやり方について、詳しくは下記の記事もご覧ください。

スクワットの効果。1日5回でもOK? 効果的なやり方のヒント - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

実は「ラジオ体操」なんかも、全身を使う優秀な運動なんです。ストレッチ効果のある動きや、飛び跳ねる運動などが含まれており、まじめにやるとかなり疲れます。

曲に合わせて行うので確実に決まった時間で終わるのもメリットです。全部やるのが難しければ、好きな動きだけを取り入れるのもいいでしょう。

他には、ジャンプと同時に両足を広げ、腕を上げる「ジャンピングジャック」は、60歳未満くらいの方なら取り入れやすい運動だと思います。

ジャンピングジャックとは、ジャンプしながら、足を「そろえた状態」から「肩幅程度に開脚した状態」にするのを繰り返す運動です。これによって、太ももとふくらはぎの筋肉を鍛えられます。

さらに手をサイドから大きく振り上げる・振り下げる運動を加えることで、上半身の大胸筋や、肩関節・肩甲骨周囲の筋肉を動かす全身運動にもなります。

ウォーキングの前後に30秒でも1分でもいいので、こうした運動を入れると脂肪燃焼の効率が上がります。

有酸素運動の効果を高めるには「筋トレ」も重要

──筋トレは無酸素運動ですが、取り入れることで脂肪燃焼にも役立つのでしょうか。

臼井:筋トレ自体が脂肪燃焼につながらなくても、筋肉量を上げることで基礎代謝が上がり、脂肪燃焼しやすい体になります。

また、そもそも筋肉量がないとすぐに疲れてしまい、脂肪が燃焼するところまで運動が続かないことも考えられます。有酸素運動を持続するためには、筋トレのような無酸素運動も重要です。

有酸素運動と筋トレの組み合わせについては、下記の記事で詳しく解説しています。

有酸素運動と筋トレの順番はどちらが先?初心者・中高年・忙しい人のライフスタイル別メニュー - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ

──有酸素運動をすることで、筋肉が分解するという話も耳にします。

臼井:たしかに強度が強過ぎる有酸素運動は筋肉の分解につながります。ただ、それはマラソンレベルの話です。一般的な有酸素運動では、ほとんど気にする必要はありません。

──ダイエットのために有酸素運動をする人も多いと思いますが、どの程度効果が期待できますか?

臼井:有酸素運動のみでは、期待しているほどの効果は得られないかもしれません。痩せようと思ったら、食事管理なしでは難しいです。ダイエットに成功した人の多くは、運動に加えて食事管理をしているはずです。

──有酸素運動は生活習慣病予防にも役立つのでしょうか。

臼井:生活習慣病の原因として肥満があります。肥満にならないよう、脂肪を燃焼しやすい状態にしておくことは大切です。

また有酸素運動を習慣化することで、心肺機能や筋肉量、持久力の維持などが期待できるほか、運動が気分転換になって精神的な安定性も得やすくなります。

さらには運動を通して適度に疲労を感じることで、睡眠の質が改善したり、血圧が安定化したり、代謝が整いやすくなったりと、生活習慣病の改善につながるさまざまな効果があります。

──既往歴のある方が有酸素運動を取り入れる際に気を付けるべきことはありますか?

臼井:主治医がいる場合は、どの程度の運動強度が適切か相談してください。

例えば、糖尿病の方は骨がもろかったり、転倒リスクが高かったりする場合があります。私の専門である腎臓病の方の場合は、脱水に弱いため、運動による発汗に注意が必要だったりします。それぞれの体の状態に合わせて、まずは医師に相談しましょう。

ただ、単に「運動していいですか」と聞くだけだと、ほとんどの医師は立場上「ほどほどにね」と答えるでしょう。しかし、ほどほど程度に抑えた運動では、脂肪燃焼効果を得るには不十分かもしれません。

ですから、持病のある方が医師に相談する際は「運動をしたいけれど、どのくらいやってもいいか」と熱意を見せてください。そうすれば、医師からもより適切なアドバイスがもらえると思います。

取材・構成:山田井ユウキ

イラスト:caco

編集:はてな編集部

今回は臼井先生に、有酸素運動における脂肪燃焼の考え方と具体的な実践方法について伺いました。有酸素運動は「持続」がポイントとなるため、タイミング・やり方などはご自身が習慣化しやすい方法を選ぶのがベストです。

さらに詳しい有酸素運動の情報は、下記のページからご覧いただけます。ぜひこれらも参考にしながら、あなたに合った運動習慣を見つけてみてください。

有酸素運動 カテゴリーの記事一覧 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ